立教大学体育会ラグビー部の救命事例

2024年7月、立教大学新座キャンパスでラグビー部の学生が倒れて救急搬送されるという事案が発生。部員の見事な連携によりAEDを使って無事に蘇生され、後遺症もなく回復されたとのこと。とくに持病もない若い方にも起こる怖さがある心疾患ですが、初動の早さが重要なことがわかる事例ということでお話を伺ってきました。

迅速な救命を成功させたチームワーク

「立教大学ラグビー部」について

立教大学ラグビー部は、長い歴史と伝統を持つ大学ラグビーチームです。1923年に創部され、2023年に創部100周年を迎えました。文武両道を実践し、「勇敢でひたむきなプレーを通じて、勇気と自由の精神を伝える」という理念を掲げています。現在、関東大学対抗戦Aグループに所属。

総合的な危機管理の観点からAEDを設置

お話を伺ったのは、立教大学のラグビー部でアスレティックトレーナーとしてトレーニングを指導している土屋 篤生 先生です。先生は帝京平成大学 人文社会学部 経営学科でトレーナー・スポーツ経営コースの講師をされていますが、そのスキルと経験を生かして立教大学のラグビー部の活動にも関わっていらっしゃいます。

その立教大学ですが、AED設置の契機となったのは2011年のある事故。元日本代表のサッカー選手、松田直樹さんが練習中に心肺停止で倒れて帰らぬ人になったこと、さらに同年、埼玉の小6女子が駅伝の練習中に倒れてなくなってしまったことが発端でした。それまで新座キャンパスでは保健室に1台だったものを3台、6台と増やしていき、現在11台で2025年にはもう1台増やす予定で、池袋キャンパスでは7台が設置されています。この間、体育館で授業時に倒れた教員、マラソン大会の練習中に心肺停止になった中学生に対しAEDを使用し、一命を取り留めています。

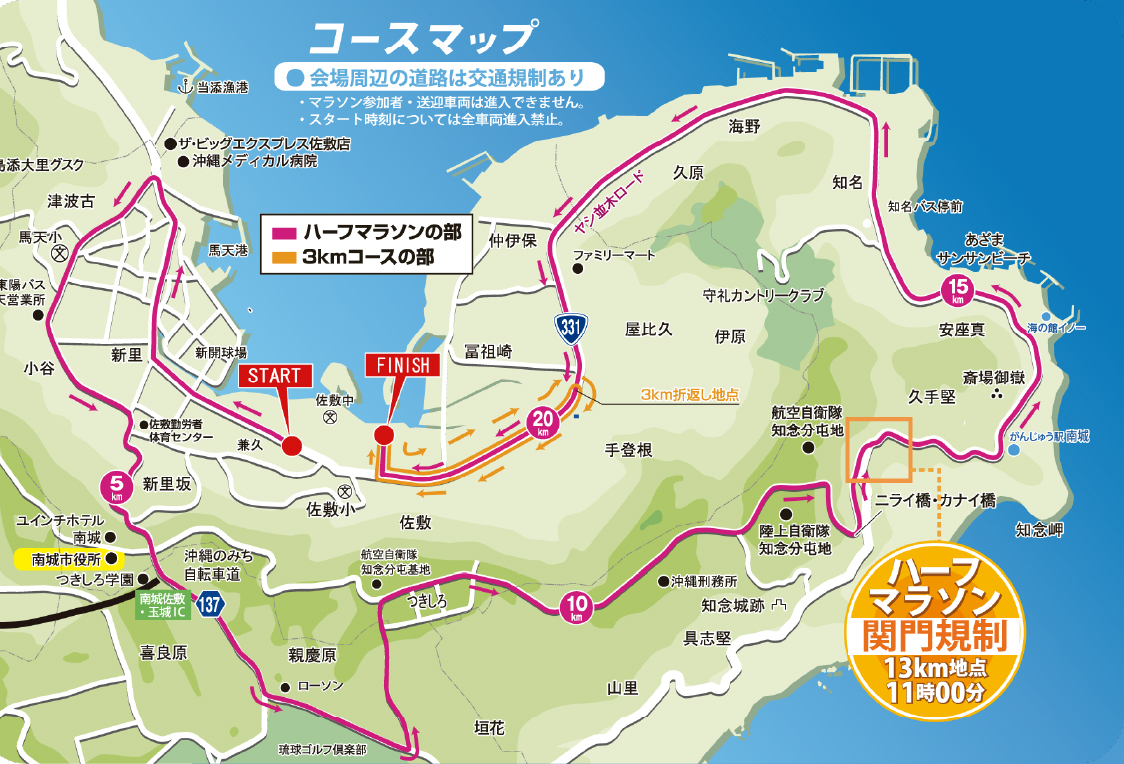

立教大学 新座キャンパスのAED設置状況を示す「AEDMAP」。緊急時にすぐ取りに行けるよう配置を考えて設置されている。

設置場所も「どこからでも1分以内に取りに行ける目立つ場所、もしくはいつも誰かがいて持って来てもらえる場所」にしているとのことです。その設置場所は学内各所に「AEDMAP」を掲示することで共有し、さらに入学時に配布する「学生ハンドブック」にも記載しています。また教職員には、入職時にAEDも含めた危機管理についての説明を行っているそうです。こうした危機管理体制の構築が今回の救命に繋がったのではないでしょうか?

以下で、それがわかる新座キャンパスでの救命事例をご紹介します。

救命時の状況

事故が起きたのは2024年7月。

ラグビー部の練習後、マネジメントスタッフが同キャンパスの食堂でミーティングをしていました。マネジメントスタッフのうちマネージャーだけでも10人近くが所属しており、そのほとんどが女性です。そのミーティングの最中、前触れもなく突然、あるマネージャーが倒れたため、マネジメントスタッフの主務を務める男性が土屋先生を呼びに行きました。そのとき土屋先生は少し離れた教室でケガをした選手のケアをしていましたが、「体調を崩した子が出た」と呼ばれたので、当初は気分が悪くなった程度かなと思っていたそうです。

現場に着いた先生が見ると、明らかに意識がない状態で倒れており、さらに死戦期呼吸※の状態。これはまずいということでAEDを取りに行かせようとしたところ、すでにAEDは手元にあり、近くにいた女子マネージャーが胸骨圧迫も始めていました。すぐに先生が交代。AEDを準備するように伝えます。周囲を人でバリケードして見えないようにし、除細動パッドをつけてもらいました。

※ 死戦期呼吸:心停止直後に見られる、しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸のこと。

AEDの準備ができたため、胸骨圧迫をやめて解析結果を待ちます。「電気ショックが必要」となったのでその場にいた学生に体から離れるよう伝え、「ショックボタン」を押しました。AEDから2回目のショックは必要ないというアナウンスがあり、回復体位を取らせている間に、周囲の方も応援に駆けつけ救急車を呼んでくれました。その間に傷病者の意識が戻り「ごめんなさい、ごめんなさい」と言葉を発したので、先生は「もう安心だ」と思ったそうです。

「AEDを使えばなんとかなる」が安心に

今回お話を伺った帝京平成大学 人文社会学部の土屋 篤生 先生

素早い初動が命を救う

今回の傷病者の方は、20代前半と若く、とくに持病もなかったそうです。マネージャーということで、選手と違い、当日はとくに激しい運動をしていたわけでもありません。また、7月の夕方という特段暑くも寒くもない日でした。心停止が起きやすい高齢者や持病のある患者でもないことから、いつだれに起きるかわからないという怖さを感じた事例でした。

土屋先生に救命が成功した一番の理由をあげていただくと「学生が優秀だったから」とのこと。

主務の学生に呼ばれた当初、「体調を崩した」という話だったため、先生はそれほど緊迫した状況とは想定していなかったそうです。おそらく呼びに来た学生も気が動転していたためそのような説明になっていたのでしょう。しかし、すぐに行動を起こした学生たちの初動の早さは素晴らしいものでした。先生を呼びに行くことはもちろん、先生が現場に着いたときにはすでにAEDが確保され、胸骨圧迫も開始されていたということです。異変を感じてからすぐに行動を起こしていたことが想像されます。

その結果、早期にAEDを使用することができ、1度の電気ショックで蘇生という救急救命のお手本のような対応が行われたのです。

このようにスムーズな事例を見ると、学生たちが日頃から部活動の一環で訓練を受けているように思えますが、とくにそうした訓練を行っていたわけではないようです。自動車免許を取得する際に救急救命について学びますが、おそらくその程度ではないかとのこと。

今回のような素早い行動に繋がったのは、土屋先生が日頃から「起動すればやるべきことは教えてくれるから、AEDを使えばなんとかなる」と学生に伝えていたことは大きいでしょう。そこに、連係プレーが重要なラグビー部ならではのチームワークが加わって今回の結果をもたらしたといえます。

普段から心がけておくべきことは?

ただ、一般の人たちが誰でもこのような行動をとれるとは限りません。では、どうすればいいのでしょうか?

先生に伺うと、まず自分のいる環境で事象が発生したときにどうすればいいかをシミュレーションし、どこにAEDがあるのかを把握しておくことが大切だとおっしゃいました。

先生は今回の救命活動の間ずっと冷静だったそうです。そのため、一連の行動を淡々とこなせたのですが、やはりそこはアスレティックトレーナーとしての知識があったからではないかとおっしゃいました。教える立場であれば、いざというときの状況を常にシミュレーションしているため、実際の現場でも慌てることがなかったようです。さらに、AEDがあればなんとかなるということがわかっていたため、すでに現場の人たちによってAEDが用意されていたことも心理的に大きかったといいます。

AEDを取ってきた学生たちも、大学が用意した「AEDMAP」のおかげで日頃からAEDが近くにあることがわかっていたため、今回のような迅速な行動に繋がったのでしょう。もちろん、大学がAEDを適切に配置していたことも重要な要素です。おかげで、当日も食堂から一番近い体育館にあるAEDを持ってくることができました。

施設側の管理体制、個々人の危機意識と行動、そして緊急時のチームワークが何より大事だということがよくわかった救命事例でした。